Geschichte. 1870-1918

Ludwig Karničar. Die Grazer Slawistik von den Anfängen bis 1918

Vorgeschichte

|

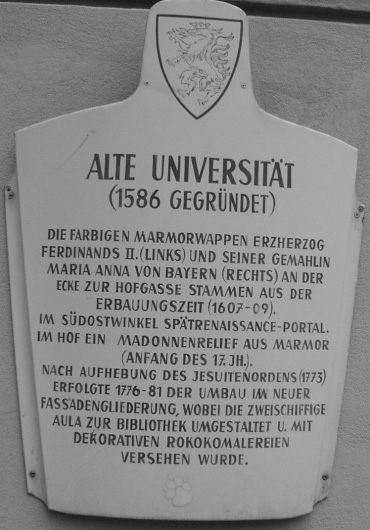

Es bleibt unbestritten, dass das alte Österreich in seiner Rolle als »übernationaler Kommunikationsraum« (St. Hafner, Die Slawistik an der Universität in Graz bis 1918, in: AnzSlPh 6 (1972) 4-14) im Unterschied zur politischen Ebene für das geistige und kulturelle Leben seiner Völker hervorragend gesorgt hat. Dies beweist auch die Vorbildfunktion der steirischen Landeshauptstadt, die sich als Residenz Innerösterreichs und als administratives und kulturelles Zentrum seiner Verpflichtungen gegenüber den Slowenen stets bewusst war und bis zum Ende der Monarchie zusammen mit Ljubljana, Triest, Maribor und Klagenfurt einer der geistigen Mittelpunkte blieb. Den Anfang der wissenschaftlichen Slawistik (Slowenistik) in Graz bildet die Gründung der »Societas Slovenica« 1810 durch den Aufklärer und Dichter Janez Nepomuk Primic (1785-1823). Ihre Mitglieder, 15 Theologen und Juristen, stellten sich folgendes Ziel: Weiterbildung der slowenischen Sprache, Herausgabe eines Deutsch-slowenisch-lateinischen Wörterbuchs und Besorgung einer topographischen Beschreibung des slowenischen Teiles der Steiermark – finaziell und intelellektuell zu anspruchsvolle Projekte, die jedoch in der Errichtung der weltweit ältesten slowenischen Lehkanzel an der Jesuitenuniversität Graz weiterlebten, einer Lehrkanzel, die für geistliche und grundherrschaftliche Zwecke gedacht war (Administration und Kirche) und von den Landständen 1811 genehmigt wurde. Von 1812-1813 hatte die Kanzel J. N. Primic inne (s.u.: zweisprachige Gedenktafel an der alten Universität in Graz) und nach seiner Erkrankung 1833 bis 1867 Koloman Kvas (1790-1867). »Die kulturellen und sprachlichen Reformen Erzherzog Johanns schufen in Graz bekanntlich ein so günstiges kulturpolitisches Klima, dass diese Stadt in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts bereits zum Zentrum einer auf Sprache und Volkstum sich besinnenden südslawischen geistigen und kulturellen Erneuerungsbewegung wurde. Ihre Führer waren Grazer kroatische und slowenische Studenten. Diese südslawische romantische Bewegung, eine Phase des sogenannten Illyrismus, war nun der eigentliche Nährboden für die Begründung der österreichschen Slawistik als wissenschaftliche Disziplin in Wien und in Graz. Der Untersteierer Slowene Franz Miklošič (Miklosich), der Begründer der Wiener Slawistik, kam aus dem Grazer Romantikerkreis und trug auch als erster slawistischer Ordinarius in Wien Sorge, daß sein Schüler Gregor Krek sich an der Grazer Universität im Frühjaahr 1867 habilitieren konnte.« (St. Hafner, ibid.). |

|

|

Der slowenische Block (Krek, Oblak, Štrekelj, Murko, Nahtigal, Ramovš)

Es begann mit dem klassischen Philologen und Slawisten Gregor Krek (1840-1905), der 1870 außordentlicher und 1875 ordentlicher Professor für slawische Sprachen und Literaturen wurde und die alte slowenische Lehrkanzel in eine universitäre Slawistik umwandelte. Als Philologe und Folklorist entwickelte er inhaltlich und organisatorisch die Slawistik bis zu seiner Pensionierung 1902. Seine wissenschaftlichen, noch romantisch beeiflussten Interessen galten in erster Linie der Volksliteratur, die zur Rekonstruktion der slawischen Mythologie beitragen sollte, gleichzeitig aber war Krek auch ein einwandfreier Philologe (s. Herausgabe der Klagenfurter Handschrift 1881). Sein Lebenswerk Einleitung in die slavische Literaturgeschichte mit einer reichhaltigen Bibliographie (vor allem die 2. Auflage 1887) bringt eine interdisziplinäre Synthese der Erkenntnisse der zeitgenössischen slawischen Philologie, der vergleichenden Sprachwissenschaft, Geschichte, Folkloristik, Archäologie, Anthropologie – eine Synthese, die noch heute vergeblich angestrebt wird. Durch seine Beschäftigung mit dem Slowenischen legte er eigentlich das Konzept der Grazer Slawistik bis 1918.

Den Bestrebungen des Reichsrats, in Graz noch eine außerordentliche Professur für die Slowenistik einzurichten, wurde 1896 Rechnung getragen. Vorgesehen dafür war der Dozent (Habilitation bei Krek) und Jagić-Schüler Vatroslav Oblak (1864-1896; ein Mediävist, Slawist, Erforscher der historischen und zeitgenössischen Dialektologie der slowenischen Sprache und Kenner des Bulgarischen, kroatischer čakavischer sowie mazedonischer Dialekte aus der Umgebung von Thesaloniki, der als Privatdozent (1894-1896) die Schwächen der junggrammatischen Schule überwand und neue wissenschaftliche Wege beschritt (»Analyse sprachlicher Systeme«, St. Hafner, ibid.), jedoch vor der Ernennung zum Professor mit zweiunddreißig Jahren verstarb. Sein Hauptwerk Macedonische Studien (1896) war Anlass zur Revision der bis dahin geltenden Theorie von der pannonischen Provenienz des Altkirchenslawischen. An die zweite, für Oblak vorbereitete außerordentliche Stelle für slowenische Sprache und Literatur wurde dann der Vergleichende Sprachwissenschafter, Wiener Privatdozent und Miklošič-Schüler Karl Štrekelj (1859-1912) berufen. Er blieb an der Slawistik bis zu seinem Tode 1912 und verdient mit Recht das Attribut „erster wissenschaftlicher Slowenist“. Sein Interesse galt der modernen slowenischen Schriftsprache, der Dialektologie, Geschichte der Schriftsprache, Folkloristik und der slowenischen Literatur. Auf diese großen Forschungsdimensionen verweist auch das reichhaltige Archiv der slowenistischen Diplomarbeiten. Als Vergleichender Sprachwissenschafter tendiert er zur Kontaktlinguistik (slaw.-germ. und slaw.-roman. Lehngutforschung). Er konzipiert auch die erste in slowenischer Sprache geschriebene historische Grammatik der slowenischen Sprache (Maribor 1924) und die erste slowenische Literaturgeschichte, die als Vorlesungsmanuskript in Graz aufbewahrt ist ( Zgodovina slovenskega slovstva I-IV) . Seine Monographie Die Morphologie des Mittelkarstdialectes mit besonderer Berücksichtigung auf die Betonungsverhältnisse ist ein methodologisch unerreichtes Beispiel für die Darstellung einer Dialektmorphologie der damaligen Zeit. Als Dialektologe ist er zusammen mit dem verstorbenen Oblak geistiger Schüler des berühmten polnischen Linguisten J. B. de Courtenay. Ab 1890 ist Štrekelj auch Redakteur der slow. Ausgabe des österreichischen Reichsgesetzblattes. Gemäß dem Grundsatz der Gleichberechtigung der Nationalitäten erfolgte die Ausgabe des RGBl. in allen üblichen Lanessprachen der Habsburgermonarchie – 10 an der Zahl, darunter Slowenisch (Ausführungsverordnung vom 2. April 1849).

In der Folkloristik setzte sich Štrekelj ein Denkmal durch die monumentale Ausgabe der slowenischen Volkslieder Slovenske narodne pesmi I-IV.

|

1902 emeritiert Krek, und der Untersteirer, Slawist, Ethnologe und spezialisierte Russist Matija Murko (1861-1952) folgt ihm auf die 1. Lehrkanzel f ür slawische Philologie nach: Es interessierten ihn nicht mehr so sehr die Geschichte, sondern die Gegenwart und ein zeitgenössischer Blick auf die Vergangenheit. Trotz linguistischer Ausgangspunkte widmet er sich den vergleichenden slawischen Literaturen und der Folkloristik. Seine Untersuchungen zur balkanslawischen Volksepik sind methodologisch richtungsweisend. Auch setzt er als erster den Phonograph bei der Terrainforschung ein. „Das Wirken Murkos / ... / hat gerade dank dem guten Verhältnis zu den Kollegen und dank der vorbildlichen interdisziplinären Arbeitsathmosphäre an der Universität in Graz besondere wissenschaftshistorische Bedeutung erlangt. Den besten Beweis dafür bietet die von Rudolf Meringer begründete Zeitschrift „Wörter und Sachen“, die sogenannte „fünf M-Zeitschrift“, in der sich als Herausgeber der Vergleichende Sprachwissenschafter R. Meringer, der Romanist W. Meyer-Lübke, der finnische Vergleichende Sprachwissenschafter J. J. Mikkola, der Germanist R. Much und der Slawist Murko die Hände zu einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit reichten, die in der Vergleichenden Sprachwissenschaft, in der Lexikologie, in der sprachlichen Semantik und in der Volkskunde in europäischen Dimensionen Epoche machte.“ (Hafner, ibid.). Die wichtigsten Arbeiten Murkos sind: Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der slavischen Romantik (Wiener Habilitationsschrift), Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslaven, und Geschichte der älteren südslawischen Literaturen . Matija Murko folgte 1917 einem Ruf nach Leipzig als Nachfolger Leskiens. |

|

|

Eher kurz an der Grazer Slawistik tätig war der Slowene Rajko Nahtigal (1877-1985), der 1913 Štrekelj nachfolgte und bis 1918 Vorlesungen hielt. Nahtigal, der in Wien eine ausgezeichnete slawistische und indogermanistische Ausbildung erhielt (Jagić) und dort Dozent f ür Russisch war, ist der letzte große slowenische Mediävist (s. sein interdisziplinäres Konzept zur Erforschung der Freisinger Denkmäler und exemplarische Editionen älterer Sprachdenkmäler). Später machte er sich in Ljubljana als international anerkannter Professor für Vergleichende slawische Sprachwisenschaft ( Slovanski jeziki, 1952) einen Namen. Er lieferte auch viele wichtige albanologische Arbeiten und förderte die Normierung der albanischen Schriftsprache. Das Vorlesungsprogramm des neu ernannten Extraordinarius umfasste die Grammatik der slowenischen Sprache, des Kirchenslawischen, des Serbokroatischen und Russischen, vor allem aber die Vergleichende Grammatik der slawischen Sprachen. So „weitete sich von selbst die slowenistische Lehrkanzel zu einer Lehkranzel für slawische Sprachwissenschaft aus, während die Lehrkanzel von Murko einem literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt zustrebte“ (St. Hafner, ibid.). Nach der Berufung Murkos nach Leipzig wurde Nahtigal zum Ordinarius ernannt und an das Institut für Slawistik kam der letzte Slowenist der altösterreichischen Ära, Fran Ramovš (1890-1952), der von 1918 bis 1919 als Privatdozent Vorlesungen hält. Als Schüler Nahtigals (Habilitation 1918), Meringers und Schuchadts und Etymologe gilt er als Begründer der slowenischen historischen Grammatik und der Dialektologie der slowenischen Sprache. Zunächst aber war er als Assistent an der Lehrkanzel für Vergleichende Sprachwissenschaft tätig. Nahtigal und Ramovš verlassen 1919 die Grazer Universität und nehmen bei der Gründung der Universität in Ljubljana führende Positionen ein. Mit ihren in Wien und in Graz gewonnen wissenschaftlichen, theoretischen, methodologischen und inhaltlichen Erfahrungen werden sie auch Träger der fachlichen Inhalte des neuen Instituts für slawische Philologie in Ljubljana.

Graz als bedeutende Pflegestätte der Slawistik und Wiege der wissenschaftlichen Slowenistik im 19. Jhdt. hatte den Forschungsschwerpunkt bis zum Zusammenbruch der Monarchie entsprechend seiner geographischen Lage und der Herkunft der Professoren – alle waren von der Muttersprache her Slowenen – in erster Linie auf dem Südslawischen. Der erste nach Graz berufene Nichtslawe war Heinrich Felix Schmidt (1923), der erst eine west- und ostlawische Orientierung eingebracht hat.